| <<�O�̃y�[�W | ���̃y�[�W>> |

|

| 2021�N9��30���i�j |

| �o�X�ɏ�낤�I�o�X�̔閧��T�낤�I�`�Q�N���@��ʊ��w�K�` |

|

�@���N�x���ߍ]�S��������Зl�⎠�ꌧ��ʐ헪�ۗl�A�������n���ۗl�̂����͂����������A�Q�N���̎q�ǂ�������������ʋ@�ցi�d�Ԃ�o�X�j�ɂ��đ̌��I�Ɋw�ԁu��ʊ��w�K�v�����{���邱�Ƃ��ł��܂����B

�@���ꌧ�P�X�s���̒��ŗB��u�S���̉w�v���Ȃ��������B�����̈ړ���i�̒��S�́u���Ɨp�ԁv�ł����āA�q�ǂ�����������I�Ɍ�����ʋ@�ւ𗘗p����@��͂قƂ�ǂȂ��A���ɘH���o�X�ɏ�邱�Ƃ͏��Ȃ��悤�Ɏv���܂��B

�@�����炱��������ʋ@�ւ̏d�v���₻�̗��p�̎d���E�}�i�[�ɂ��Ă�������Ɗw�ԏꂪ�K�v���ƍl���A�Q�N���ō���́u��ʊ��w�K�v��u������ʋ@�ցv�𗘗p���Ă̍Z�O�w�K�����{���Ă��܂��B

�u���j�o�[�T���f�U�C���v�̗��O�̂��ƁA�ǂ�Ȑl�ł����K�ɗ��p�ł���悤�ɁA�܂���ʎ��̂𖢑R�ɖh�����߂ɁA�o�X�ɂ͂�������̍H�v��d�g�݂��������Ă��܂��B�Ⴆ�u�m���X�e�b�v�o�X�v�ƌĂ��V�X�e���B�◯���Ńo�X�̎ԑ̂��Ⴍ�Ȃ�A����ɍ����ɌX���邱�ƂŁA�n�ʂƂ̒i�����ő�����Ȃ����邵���݁c���̗l�q���ԋ߂Ɍ����Ă�����Ďq�ǂ�����������u���`���I�v�Ƃ����������オ��܂����B

�@����́u��ʊ��w�K�v��Z�O�w�K��ʂ��đ̌��I�Ɋw�сA�������������������Ƃ�l�������Ƃ���������Ƃ܂Ƃ߂āA��������Ɣ��\�i���M�j�ł���悤�Ɋ撣���Ăق����Ǝv���܂��B

|

|

|

| 2021�N9��30���i�j |

| �ŗD�G��܂��߂łƂ��I�@�`�V�����f�Ï��̖��̂����܂�܂����` |

|

�������̒����ɒ����ԗ��p����Ă����R�V��̗������������N�ی��f�Ï����A�f�Î����̑�����n�r���e�[�V���������Ȃǂ̒n��j�[�Y�ɉ����邽�ߐV���Ɍ��đւ��܂����B�i2021�N10���I�[�v���j����ɔ����A���܂ňȏ�ɐe���݂����Ă�悤�ɍ���A�����̏����w����ΏۂɐV�f�Ï��̖��̕�W������A�����吔�Q�T�X��i�i���A���������w�Z�P�R�S��i�j�̒�����A�ŗD�G�܂Ƃ��Ė{�Z3�N2�g�����[�C����́u������ڃN���j�b�N�v���I��܂����B

���c�����l�����L�O�|�X�^�[�����^����A�����Ί�ő�ς��ꂵ�����ł����B�[�C����̈��A�̒��ŁA������ڂ̖��O�ɂ́A�w�u���v���邢�A�u���v�����A���u��v���A�u�ځv�������@�̐f�Ï��x�Ƃ����Ӗ������߂����Ƃ�b���Ă���܂����B�ْ����Ȃ���������̌��t�Ő������邱�Ƃ��ł���ϗ��h�ł����B

��N�x����{�Z�ł́u�ӂ邳�Ɗw�K�v���W�F�N�g�v�𐄐i���A�Z�̂ɏo�Ă���u���R�v�u�P������v�u������ڂ̉ԁv���ɂ��Ȃ���u�ӂ邳�Ɓv���w��ł������Ǝ��g��ł���Ƃ���ł��B�[�C����̒��ɂ��u������ځv���u�ӂ邳�Ƃ̕v�Ƃ����ӎ����������̂ł��傤�ˁB�[�C����A�ŗD�G��ܖ{���ɂ��߂łƂ��������܂��B

|

|

|

| 2021�N9��29���i���j |

| �L�����������鎞�@�܂��߂Â��`�U�N�@���a�F�O�ُo�O���Ɓ` |

|

���N�x�����ߍ]�s�E�����ɂ��錧�����a�F�O�ق���ؑ��搶�����������āA�u���ꌧ�ɂ�����푈�̗l�q�v�ɂ��ďo�O���Ƃ����Ă��������܂����B

��N�x���������b���Ă���͂��Ȃ̂ł����A��͂蕷�����тɐS���ꂵ���Ȃ�܂��B

�ʐ^���́u��l�j�v�̎����ł��B��n�Ő키��������̂����Ƃ��āA��������c�������S�����߂Đj��ʂ������̂ł��B�����╶�l�͂��ׂāu�ʎ~�߁v�ō���Ă���A�����g�̂Ɋ����Ă������ƂŁu�S�C�̋ʂ��~�߂Ăق����v�Ƃ����؎��Ȋ肢�����߂��Ă��܂��B

�@���ꌧ�����9���l�ȏ�̕������o�����A���̖�3����1�ɂ�����32,592�l�̕����펀���ꂽ�����ł��B�W�c�a�J�ő�ォ���12,000�l�قǂ̏��w��������ɂ���Ă��������ł��B

�@�푈���������ɂ�A�����e�e�ɂ���������s�����A���������āu�������o�v���s���܂��B����ł��Ȃ������͕s�����A���ꌧ�ł͎�֒e��n���������ł͂Ȃ��A�M�y�Ă̏Ă����ō���������ł��B

�@�����͎ʐ^�E�̂悤�ɕ����̕���w�����b�g�A�h�ЁA���ꂩ��ĈΒe�̎����܂Ŏ����Ă��Ă��������A�q�ǂ����������ɐG�ꂳ���Ă��������܂����B�����̊w�т��u���O�̊w�с@�w�т̏����v�Ƃ��Ă�������Ɠ��ɓ���A���T�S���i���j�̕��a�F�O�ق̌��w�Ő[���w�тɂȂ��Ă����Ăق����ł��B

�@�Ō�ɁA�Ί_���Ƃ������́u�����v�Ƃ������̈�߂��Љ��܂����B

�w�푈�̋L�����������鎞�@�푈���܂��������ɋ߂Â��x�c���̌��t�Ɂu�푈�ɂ��Ċw�ԁv�Ӗ����Ïk����Ă��܂��B���a�A�����A�ߘa�Ǝ���͕ς��ǁA�����āu�L���v���������Ȃ��c�B�q�ǂ������ɂ�������w�сA��������Ăق����Ɗ肢�܂��B

|

|

|

| 2021�N9��28���i�j |

| �肢�����߂ā@�Ă�Ă�V��`�S�N����܂̂��w�K�ւ̎v���` |

|

�@�X�������ς��Łu�ً}���Ԑ錾�v����������錩���݂ŁA���̂܂܃R���i�����ɂ��Ă͗��������Ă���邱�Ƃ��肤����ł��B�P�O���ɂ͊e�w�N�̍Z�O�w�K��C�w���s��\�肵�Ă��܂��B���ꂩ��̊w�Z�s���ɂ��Ă͎q�ǂ������̂��߂ɉ��Ƃ����Ď��{���Ă��������ƍl���Ă��܂��B

�@���āA�Z�O�w�K�̃g�b�v���̂͂S�N���́u��܂̂��̌��w�K�v�ł��B���́u��܂̂��v�́A�P�Ȃ�w�Z�s���i�w�K�j�ł͂Ȃ��A2004�N�ɐ��肳�ꂽ�u���i�ΐX �тÂ�����v�̈�Ƃ��Ď��ꌧ�����{���鎖�Ƃł���A����̐X�т��x����l�Â���̂��߁A�q�ǂ��B�̐X�тւ̗����ƊS��[�߁A�l�ƖL���Ɋւ��͂��͂����ނ��Ƃ�ړI�Ƃ����X�ъ��w�K�ł��B��̓I�ɂ́A

�A.�X�тɓ���A��ԂȂǂɂӂ�A�X�тɋ�������������A�e���݂��������肷��B

�C.�X�тł̑̌���ʂ��āA�X�т̂͂��炫��d�v���ɂ��ė�����[�߂邱�Ƃ��ł���B

�E.�X�т̒��̊댯���ɋC�Â��A�������͂�g�ɂ���B

�G.���[�������A�y�����̌��w�K�����邱�ƂŁA�D������v�����A���͂������S���͂����ށB�@

���߂��ĂɁA�{�Z�ł͕F���s���r�_�R���R�̉Ƃɂ����čr�_�R�E�H�[�N�����[��Đ��N���t�g�̑̌��w�K�����܂��B

�@�Ƃ��낪�A�䕗�P�U�����ߋE�ɋ߂Â��̂ł͂Ȃ����c�����u��܂̂��v�����~�ɂȂ�����V���b�N�c�q�ǂ������͋C���C�łȂ��悤�ł��B�����̑O�ɂ͎q�ǂ�������������u�Ă�Ă�V��v���Ԃ牺�����Ă��܂����B�ǂ����Ă��u��܂̂��v�ɍs�������I�c����Ȏq�ǂ������̕K���̎v�����`����Ă���悤�ł����B�䕗�̉e�����ŏ����ɁA���Ƃ��C�����悭�q�ǂ������Ɋ��������Ă��������ł��B

|

|

| 2021�N9��28���i�j |

| ���߂Ă̐ڑ��m�F�`�w�Z�Ɖƒ��Teams�łȂ��` |

|

|

|

�@�@��T�̋��j���Ɏq�ǂ������Ƀ^�u���b�g�[���������A���Ă��炢�A�y���̓��ɂ��ƒ�ɋ��͂��������C���^�[�l�b�g���iWi-Fi�j�ɐڑ����Ă��������܂����B�����č���A���߂Ă̊w�Z�̊e�ƒ�ڑ��������s���܂����B�[��5���A�S�C�̐搶�͋�����Teams���J���đҋ@���܂��B�����Ɏq�ǂ����������X�Ɓu�Q���v���Ă��āA�����̐搶�Ɖƒ�ɂ���q�ǂ���������ʂ�ʂ��ĂȂ��邱�Ƃ��ł��܂����B�ȒP�Ȃ����������Ȃ���ڑ����m�F���邱�Ƃ��ł��܂����B���l���̎q�ǂ������́u�Q������v���Ƃ�Y��Ă����悤�ł����A�S�C���d�b�A�������A�ŏI�I�ɂ͂قƂ�ǂ̎q�ǂ��������ڑ����m�F�ł����悤�ł��B���j���܂ł̎O���ԁA���̐ڑ������͑����܂��B�Ηj���A���j���\��̎q�ǂ������A�Y�ꂸ�ɕK���u�Q���v���ĂˁB

|

|

|

|

| 2021�N9��27���i���j |

| ���n�̊�тƂ�������̕��X�ւ̊��Ӂ`�T�N���@���̌��` |

|

�@�����͐�D�̏H����̂��ƁA�T�N�������̌��������Ă��������܂����B

�@����͈�����J���~���Ă����̂ŁA�c��ڂ��ʂ���݁A��䂪�ʂ�Ă��܂��ƍ����̓V�C���悭�Ă����~�����蓾��ȂƐS�z���Ă��܂����B

�@�������A�c��ڂ̐��͂����悩�������ƁA�����͒��������琰��Ă��āA���̂����Ɉ�䂪�����Ă��ꂽ���Ƃ������āA�����Ɉ��̌����ł��܂����B

�@����A�V�K�����Ґ��͗��������Ă�����̂�9�����́A�ً}���Ԏ��Ԑ錾�͉�������Ȃ��̂ŁA�������X�N����̎��_������̌��̒��~�ɂ��Ă��������܂����B������5���Ɏ����������c�A�������A���R�̂߂��݂Ɠc���G������̈���̂������ŗ��h�Ɏ���������A�����������g�Ŋ���̌������邱�ƂŁA���n�̊�тƂ�������̕��X�ւ̊��ӂ̋C��������������Ɗ����Ăق��������̂ŁA�w�����Ƃ̕��U�^�ɂ��A�Ȃ����Q���ȏ�̊Ԋu��ۂ��č�Ƃ���Ȃǂ̊�������u���Ĉ��̌������{���܂����B

�@�c�A���̎����l�A�_�ƈψ������o�c�Ҍ�����̊F�����JA�A������̊F����A�{���ɑ����̕��X�̉��������������Ȃ�����{���邱�Ƃ��ł��܂����B�P�w���Q�T�l�̎q�ǂ������ɂP�Q�l�ȏ�̉����c�����Ă�������c�w���҂P���ɂ��q�ǂ��Q�l�Ƃ����A���܂łɖ����b�܂ꂽ�����̐��̂��Ǝq�ǂ������͐̂Ȃ���́u���ɂ����v�Ɓu�����ݒE���v�𑶕��ɑ̌������Ă��������܂����B�{���ɉ��l�̂���̌������邱�Ƃ��ł��M�����Ӑ\�������܂��B

�@���̌���A�T�N���͓c��������͂��ߒ������JA�l�̂��͓Y�������������A�J���g���[�G���x�[�^�̌��w�◳�����̔_�Ƃɂ��Ċw�ԏo�O���ƂȂǁA�L�Ӌ`�Ȋw�K��i�߂Ă����܂��B�����ĂP�P���ɂ͂����b�ɂȂ������X�ɑ��Ċ��ӏ�̑����c��ڂ�_�Ƃ̂��Ƃɂ��Ċw�܂Ƃ߂\�����Ă��炨���ƍl���Ă��܂��B

|

|

|

| 2021�N9��24���i���j |

| �}�H�̍�i�Â��肪�������낢�I�A�`�S�N���ʁu���̉F���ցv�` |

|

�@���x�͂S�N���̍�i�u���̉F���ցv�Ƃ����e�[�}�̕��ʍ�i�Â���ł��B

�u�����Ȃ��̂��ׂ����`�����ށv�Ƃ��������́A�܂���4�N���̓����ɂ҂����荇���Ă��܂��B

�傫�Ȑ��Ə����Ȑ��̓�̐��E����ʏ�ɔz���A����Ƌ��ɉF���̍L����i���s���j��\�����Ă��܂��B

�@�w�i�ɂ̓X�p�b�^�����O�i�������j�̋Z�@����p���āA�����̉F���̐���\�����A����Ƀz���C�g�y���Łu�����Ȑ��E�v��`������ł����܂��B�q�ǂ������̋�z�̐��E���l�ߍ��܂ꂽ�f�U�C�����̍�����i�Ɏd�オ���Ă����܂��B

�@�q�ǂ������̂����͂������ł����A���̑�ށi���ށj���l�����S�C�̐搶�����̃Z���X�̗ǂ��Ƌ��ތ����̓w�͂����������܂��B

|

|

|

| 2021�N9��24���i���j |

| �}�H�̍�i�Â��肪�������낢�I�@�`�R�N���ʂÂ���` |

|

�@���A�ǂ��̊w�N�ł��}�H�̍�i�Â���ɗ͂����Ă��܂��B�R�N���̋����ɍs���ƁA�F�Ƃ�ǂ�̊y�����u���ʁv������ł��܂����B�{���ɂ��̂�����i�������A������������܂����B�q�ǂ������̎��R�Ȕ��z�ŁA�u��肽���悤�ɂ��܂������I�v�Ƃ����悤�ȐL�ѐL�т�����i�Ɏd�オ���Ă��܂��B

�@�ڂ̂Ƃ���Ɂu���v���J���Ă���̂ŁA���ۂɔ���u���ʁv�Ȃ̂ł��傤�ˁB�����̍�����u���ʁv�����Ċy�����|�[�Y���Ƃ��Ďʐ^���B�肽���ł��ˁB���̎ʐ^����ׂ�ƁA�܂����ꎩ�̂��f�G�ȍ�i�ɂȂ肻���ł��B

|

|

|

| 2021�N9��24���i���j |

| �V�搶��낵�����肢���܂��`�S�T�Ԃ̋�����K�` |

|

����9��24���i���j����10��21��(��)�܂ł̂S�T�ԁA�{�Z�̑��Ɛ��ł������V�S���Y����i��w�R�N�j��������K���s���܂��B������K���n�܂�Ƃ����Ă��A�V�搶�͍��܂ł���X�N�[�����O�P�A�T�|�[�^�[�i���Ɠ��ɂ�����ʎx���T�|�[�^�[�j�Ƃ��Ė{�Z�ɗ��Ă�����Ă���̂ŁA�q�ǂ��������悭�m���Ă��܂��B�V�搶�����w���̍�����m���Ă���͎̂��ƌ����搶�A�g���m���搶���炢�ɂȂ�܂������c�����V�搶�͏��w���̎�����߂���߂���s�A�m�����܂��������Ƃ��m���Ă��܂��B���K���ɂǂ����Ńs�A�m�����Ă��炦��Ƃ����ȂƎv���܂��B

�@�˔��搶�Ɏw�������ɂȂ��Ă�����āA��������S�T�ԁA4�N2�g�Łu�搶�ɂȂ邽�߂̎��K�v���撣���Ă��炢�܂��B���Ȃ݂��V�搶�̓R���i���N�`���i�Q��j���ڎ�ς݂Ŏ��K�ɗ��Ă�����Ă��܂��B�V�搶�A�ǂ�����낵�����肢���܂��B

|

|

|

| 2021�N9��24���i���j |

| �q�ǂ������̐S���������Ƃ��߂����ā`�搶�����̎��ƌ�����` |

|

���T���j���͗B��S�Z5�Z���̎��Ԋ��ŁA���ی�ɂ͐搶�B�̉�c�⌤�C��ݒ肵�Ă��܂��B���T�̐��j���́A�N�Ԓʂ��āu�Z���Ȃ̎��ƂÂ���v�̎w�������肢���Ă��鎠��Z����w�y�����̋v�Đ搶�ɗ��Ă��������u�q�ǂ��̐S���������ƂÂ���v���e�[�}�ɁA�͋[���Ƃ������Ȃ�����ƌ������s���܂����B

�q�ǂ��������u����Ă݂����I�v�u���Ƃ��������I�v�u�������肵�����I�v�ƐS���������Ƃɂ��邽�߂ɕK�v�ȁu���ނƂ̏o��킹���v��u�����Ɣw���������悤�Ȏx���̂�����v�A�u�Z���̂悳�����������邵�����Â���v�ȂǂȂǁc���ƂÂ���̃q���g���������������܂����B

���������w�Z�̍��N�x�̖ڕW��1���A�u�w�Z�����y�����I�x�w�Z�����悭�킩��I�x�Ɠ�����q�ǂ�������������v���Ƃł��B�u�]�g���v�ɂ���b��{�Â���Ɓu������y�����ł����сv�������ł�����ƂÂ���ɐ搶�����͑S�͂Ŏ��g��ł��܂��B

|

|

|

| 2021�N9��22���i���j |

| �̈�̊w�K�@�ĊJ�@�`�R�N�̈�@�\���ȊԊu������ā` |

|

�@���������ς��u�ً}���Ԑ錾�v����������Ȃ������݂ł����A�����Ɓu�̈�v�̎��Ƃ��Ȃ��Ǝq�ǂ������̃X�g���X���������܂��B

�@�����ŐV�K�����Ґ������������Ă������T����A�\���ȑ���u������ő̈���ĊJ���邱�Ƃɂ��܂����B

�@�̈�̎��Ԃł́u����Ԋu�v�������t�ɁA�}�X�N�����Ƃ��͏\���ȊԊu����邱�Ƃ�O�ꂵ�Ă��܂��B�ʐ^��͂R�|�P�̏����^���̕��i�A�ʐ^���͂R�|�Q�̃����[�̃o�g���p�X�̗��K���i�ł��B

�@�q�ǂ������̒��ɂ��u�Ă܂������J�t�F�v�̊�����͈ӎ��t������A���x�݂̗V�тȂǂł��A���ɖ��ɂȂ�Ȃ��ŗV�ׂĂ���ȂƊ����Ă��܂��B

�@��������́u�ً}���Ԑ錾�v���������������ł��B�q�ǂ������̊w�K�����̐�������������������āA�L�ѐL�ъw�K�ł����ʂ������������Ă������Ƃ�S������Ă��܂��B

|

|

|

| 2021�N9��22���i���j |

| �����Ǝ��ԁ@�`�P�N�@���v�̕��` |

|

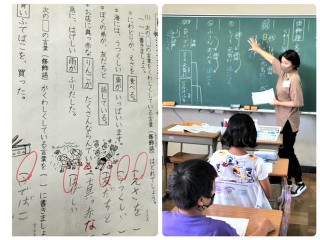

�@�P�N���̎Z���Ȃł́u���v�v�̕����n�܂��Ă��܂��B���̖ڕW�́u�����v�Ɓu�������v�Ƃ����u�����v���ǂ߂邱�Ƃł��B��l�ЂƂ肪���v�̋��ނ����ۂɓ������Ȃ���A���j�i���j�j�̓����ɔ����ĒZ�j�i���j�j�������������Ă������Ƃ��m�F���܂��B

�u�Z���j�͂܂��V�܂ōs���ĂȂ���ˁB�܂��V���ɂ͂Ȃ��ĂȂ�����A�����6�������ˁB�v�ȂǂƊm�F���Ȃ���w�K��i�߂Ă����܂��B���̌�R�w���ɁA�u���������v��ǂ߂�悤�ɕ����܂��B

�@�����ĂQ�N���ł́A�u�����v�Ɓu���ԁv���w�K���܂��B����u��_�v��\���u�����v�ƈ��́u�Ԋu�v��\���u���ԁv�̊T�O�̈Ⴂ�ɂ܂��˘f���܂��B���퐶���ł͌��t�Ƃ��āu�����v�Ɓu���ԁv�m�Ɏg�������Ȃ��̂ŁA�]�v�ɍ������܂��B�Ⴆ�A�u����Q�����Ԃ́H�v�ƕ����ƁA�����̐l�́u�ߌ�10���v�Ȃǂƕ��ʂɓ����܂����A���m�ɂ́u7���ԐQ���B�v�Ƃ����ӂ��ɓ�����̂������ł��B�u�ߌ�10���v�Ƃ��������̐���������́u����Q�������́H�v�ƂȂ�܂��B�u�P���ԁ�60���v�u1����24���ԁv�u�ߑO�ƌߌ�v���Q�N���ŏK���܂��B�u2������45���O�̎����́H�v�Ƃ����₢�ɓ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��Q�N���ł��B

�@�R�N���ɂȂ�Ƃ���Ɏ����E���Ԃ̈����͕��G�ɂȂ�܂��B�u1��3�T������5���Q0���܂ł͉����ԉ����ł��傤�B�v�Ƃ��u9���ɏo�����ĂP����45��������A�n�_�ɍs���A������20�x�e���A�������炳���3����25��������B�n�_�ɍs���܂����BB�n�_�ɒ����������́H�v���̂悤�Ɏ��Ԃ́u�v�Z�v�����߂��܂��B�����Ńl�b�N�ɂȂ�̂����ԓ��L�́u�U�O�i�@�v�B�U�O�ŌJ��オ��Ƃ������܂łɂȂ��v�Z�ł��B�u�P�����U�O�b�v���R�N���œo�ꂵ�܂��B

���w�Z�ł͂R�N�Ԃ����āu�����Ǝ��ԁv���g�����Ȃ���悤�Ɋw�K���܂��B�Z���́u�ςݏグ�v�̋��Ȃł��B���ꂼ��̊w�N�Ŋw�K���ׂ����Ƃ���������Ɨ������Ă����Ȃ��ƁA������Ȃ��Ȃ�܂��B������ł��傤������u�Z���͍D���łȂ��v�Ɠ�����q�͂����������܂��B

�@�����ł́A�Z���Ȃ́u���ƂÂ���v�ɗ͂����Ă��܂��B�u������y�����E�ł����сv���X���[�K���ɁA�u�Z�����D���I�v�Ƃ�����q�ǂ�������������悤���X���ƌ����Ɏ��g��ł��܂��B

|

|

|

| 2021�N9��21���i�j |

| ����ʼnp�����I�@�`�S�N�O���ꊈ���@Do you have�c�H�` |

|

�@�O��̃u���O�Łu���{����������藝������v���e�[�}�ɏ����܂������A���x�́u�p�����I�v�������u���O�ł��B���ƂȂ���a�������邩������܂��A�v����ɂ��ꂩ��̕ω��̌������Љ�������Ă������߂ɂ́A������Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��傤�ˁB

����́A�uDo you have�c�H�Ƃ����\�����g���āu���X�i�������j�̂��Ƃ�v�̐ݒ�ʼnp��b���y����ł��܂����B

���q�����uHello,Do you have a notebook?�v�Ɛq�ˁA�X�����uYes,Here you are!�v�c�uOh! thank you�I�v�Ƃ�����ɁA���[��������J�[�h�Ǝ����̂��������Ȃ���A�J��Ԃ��p��\���ɐe����ł��܂����B�����̎q�ǂ��������\��L���ɃI�[�o�[���A�N�V�����C���ɉp����y������ł���l�q�����āA�u�Ȃ��Ȃ����������ȁv�Ǝv���܂����B

11���ɂ͒����Ƃ́u�C���O���b�V���L�����v�i�S�`�U�N���Ώہj�v���\�肳��Ă��܂��B�ϋɓI�ɎQ�����Ăق����Ɗ���Ă��܂��B

|

|

|

| 2021�N9��21���i�j |

| �܂�����������{����@�`�S�N����@�C����` |

|

4�N���ł́A����̕��@�u���̑g�ݗ��ĂƏC����v�ɂ��Ċw�K���Ă��܂����B

�u�C�����ق��̌��t���ڂ����������铭���v�Ɖ������������Łc�Ⴆ�A�u�����������C�Ƀ{�[����ǂ�������B�v�Ƃ������͂̏ꍇ�A�u���v���u���v�Łu�ǂ�������v���u�q��v�ɂȂ�܂��B���̕��͂��ł��V���v���ɂ���ƁA�u�����ǂ�������B�v�ɂȂ�܂��B�u�����v�́u���v��������邽�߂́u�C����v�A�����āu���C�Ɂv�Ɓu�{�[�����v�́u�ǂ�������v���ڂ�����������u�C����v�ɂȂ�܂��B���̊w�K���̂���Ȃɓ���Ƃ͎v��Ȃ��̂ł����A�q�ǂ������̗l�q�����Ă���ƁA�u�����C�����Ă��錾�t�͉��ł��傤�B�v�u�C���ꂪ�ڂ������Ă��錾�t�͉��ł��傤�B�v�u�������C�����Ă���͎̂��ł����q��ł����B�v���c��蕶�̈Ӗ����̂��Ƃ炦��̂�����悤�ł��B

�@�܂��͓��{�����������Ɨ�������c���߂Ă��̑���ɋC�t���������Ƃł����B���ȂɊW�Ȃ����ׂẮu���{��v�ŏ�����Ă���̂ł�����A�܂��͂��ꂪ�����ł��Ȃ���Ύn�܂�܂���B��͂��{�́u�Ǐ��v�ł��傤���B�u���͂�ǂ݊���Ă���v���Ƃ���Ԃ̂����w�K���Ǝv���܂��B�ߍ��́u�{��ǂގq�v�Ɓu�{��ǂ܂Ȃ��q�v�̓�ɉ����i��ł���C�����܂��B������ǂނ��Ƃɒ�R��������悤�ɂȂ��Ă���Ǝ��Ԃ͐[���ł��c�B

�悭�q�ǂ��������e�X�g�̌�Ɂu���̈Ӗ����悤������ւ�ˁc������Ă�̂������ς�c�v�Ƃ��u��蕶�̕��͂���������˂�B�ǂނ����Ŕ����c�B�v�Ȃ�ď�k���ۂ��b���Ă���̂��܂����A��k�ł͂Ȃ��傫�ȉۑ�̂ЂƂ��ȂƊ����Ă��܂��B

|

|

|

| 2021�N9��21���i�j |

| ������������@���`�𐮂���`�U�N���ʁi�d�M�j�` |

|

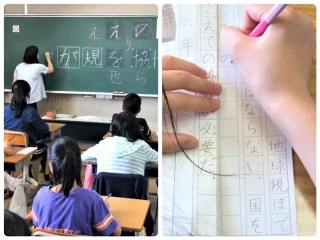

�����̂Q�Z���A�����̂悤�ɂ����ȂƂ���̏��łƓd�C�̏����Y��`�F�b�N�����Ȃ���e�������̂����Ă��܂����B�U�N�������t�߂��ƂĂ��Â��Ȃ̂ŁA�u����H�ǂ����s�������ȁH�v�Ƌ����ɋ߂Â��ƂU�|�P�����͗��Ȏ��ł̊w�K�ŋ���ہB�U�|�Q�����͂Ƃ����Ɓc�u�����A�݂�Ȃ�����B�v�c���܂�ɐÂ��ɏW�����ď��ʁi�d�M�j������Ă����̂ŁA�{���ɒN�����Ȃ��悤�ȐÂ����ł����B����ȂƂ���ł�6�N���̏W���͂͌����Ă��܂��B

�@���āA5�C6�N���̏��ʂ̊w�K�́A�劲���@�̌����搶�ɒS�����Ă�����Ă��܂��B�����搶�Ƃ����A���̒m���Ă��钆�Łu�ł����̂��ꂢ�Ȑ搶�v�ł��B����Ȍ����搶�̏��ʁi�d�M�j�̎��Ƃ����炭�Q�ς��Ă��āA���X�Ȃ���ƂĂ����ɂȂ�܂����B

�u�����������o���ꏊ�v��u���`�𐮂��邽�߂̃|�C���g�v���A���̉���ɂ������������Ă��܂����B���ꂩ��u�������v�����������ꂢ�ɏ������߂ɂƂĂ�����Ɓc����ɂ͎����[���B�Ⴆ�u�K�v�v�́u�K�v�̐������������́A�ŏ��ɃJ�^�J�i�́u�\�v�������āA�����܂������A���Ɂu�A�v�Ō�ɉE�Ɂu�A�v�Ȃ̂ł����A�{���ɂ��̒ʂ菑���Ȃ��ƂȂ��Ȃ��u���̌`�v�������܂���B���ۂ�������̎q�ǂ����������������Ԉ���Ă��܂����B���ɂ��u���v�u��v�u��v�u���v�u���v�u�O�v�Ȃ��������ʂ菑���Ȃ��Ǝ��`�������܂���B�V���������ɏo��������ɂ����Ɂu�������v�o���邩����ȂƎv���܂��B

�@�U�N���̍d�M�c�ʐ^�̂悤�ɂǂ̎q�����Ȃ�u���ꂢ�Ɂv�����Ă��܂����B������������ł��B

|

|

|

| 2021�N9��17���i���j |

| ���C�I���Y�N���u���獑�ە��a�|�X�^�[�Q���܂ƈ��S�������������܂��� |

|

�����͗��������C�I���Y�N���u�i������j���w�Z�ɗ��Ă��������܂����B���N�J�Â���郉�C�I���Y�N���u��Ấu���ە��a�|�X�^�[�R���N�[���v�ɍ��N�x���T�N�����Q�����Ă��܂��B���̃R���N�[���ւ̎Q���܁i�}���J�[�h�j���킴�킴�͂��Ă��������܂����B

���̍��ە��a�|�X�^�[�R���N�[���͐�����R���N�[���̒��ň�ԑ傫���Ƃ������A���E�K�͂̃R���N�[���Ȃ̂ŁA���̃R���N�[���ōŗD�G���Ƃ�Ɓu���E��v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�����Ȃ�u�|�X�^�[�I�����s�b�N�v���Ċ����ł��傤���B��N�x�͌��U�N�����͑��H������Ǝ����̓�l�������u�D�G�܁v�ɋP���܂����B���N���傫�ȏ܂��Ƃ��i���o�Ă���Ƃ����ȂƎv���܂��B

�@�܂��A�w�Z�Ɂu��ʈ��S�v�̂��߈��S�������������܂����B�����P�O���̍Z�O�w�K���Ŋ��p�����Ă��������܂��B�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B

|

|

|

| 2021�N9��17���i���j |

| �ފ݉Ԃ��炫�n�߂܂��� |

|

9���ɓ���������߂����₷�����������ȂƂ͊����Ă��܂����A���ɂ���Ă��낢��Łc�A���w�Z���ӂł́A�c�N�c�N�{�E�V�ƃR�I���M�������ɖ��Ă���c����Ȃ���Ӗ��u�ٗl�Ȏ��R�̕��i�v������܂��B

�@����ȉĂȂ̂��H�Ȃ̂��悭�킩��Ȃ��G�߂̒��c���ފ݂�O�ɂ��Ă��������Łu�ފ݉ԁi�֎ꍹ�j�v���炫�n�߂Ă��܂��B�������̓c��ڂ̔Ȃɂ͂��܂茩�����Ȃ��̂ł����A�����s����쒬�̓c��ڂɂ͔Ȃɉ����āu�Ԑ����������悤�ȁv���i���L�����Ă��܂��B

�@���͎q�ǂ��̂��납��A�����Ƃ��́u�ފ݉ԁv��s�v�c�ȉԂ��Ǝv���Ă��܂����B

�@9���̋C�ǂ�ȏ�Ԃł����Ă��A�K���u���ފ݁v�ɂ͖��J�ō炫�ւ��Ă��܂��B�ƂĂ����m�Ƃ��������V�Ƃ������c���͂̉��ɂ��e�����Ȃ��ŁA���ފ݂ɕK�����J�ɂȂ�c�������Ԃ��ȂƎv���Ă��܂����B

�@�������������A����������c��ڂ̔Ȃɗ���Ȃ��č炢�Ă���ފ݉Ԃ����Ȃ���A�u���ފ݂ɂ���c�l���A���̔ފ݉Ԃ̏������ĉƂɋA���Ă��Ă��������B������ފ݉Ԃ͐�Ί�������i������j���߁B����c�l���A���Ă����Ȃ��Ȃ邩��c�B�v�ƌ����Ă����̂�����Ɋo���Ă��܂��B�����炩���ƂȂ��ފ݉Ԃɂ͋ߊ�肪�����A�G������A�����肵���o��������܂���B

�@�w�Z�̒��ԏ�̖�̑O�̓����̕t�߂ɒ������u�����ފ݉ԁv�������܂����B���������������Ȃ��ԂȂ̂Ŏq�ǂ����������Ă����Ƃ����ȂƎv���܂��B

|

|

|

| 2021�N9��17���i���j |

| �������ɐS���܂ꂻ���Ȓ��@�`���H�E�c��ڂ͂��ݔ�����Ȃ��` |

|

�䕗�̐ڋ߂��S�z����鍡���ł����A�q�ǂ������́A�J�ɍ~���邱�ƂȂ������ʂ茳�C�悭�o�Z���Ă��܂����B

�@�S�Z�̓o�Z���}���Ă���A�����ʂ�Z�ɓ_���Ƃ��ݏE���Ɂc�B�����͏�������L���{�����ʂɁc���������������Ŏʐ^�̒ʂ�B���ł��Ђǂ������̂́A�����炭�Ԃ̒��ł��ݑ܂ɂ��Ă������̂������ς��ɂȂ����̂��Ԃ̑�����|�C���Ǝ̂Ă��Ǝv���邲�݂ł��B�r�j�[���܂̒��ɂ́A�r�A�ʁA�y�b�g�{�g���܂Łc�B�r�j�[���܂��ƏE�����Ƃ��܂������A�܂��j��Ă��āA���̂��݂��U�����Ă��܂��c�������ɐS���܂ꂻ���ɂȂ�܂����B�w�Z�ɖ߂�A���݂ʂ��A�ʂ�r��������A�y�b�g�{�g���̃��x�����͂������肵�Ă��邤���ɁA�q�ǂ������́u�]�g���v���n�܂�A���Ǎ����́u�]�g���v�����ɍs���܂���ł����B

�@�����̒��͂������ɋC���������݂܂����B�u���H��c��ڂ͂��ݔ�����Ȃ��I�v�������т������ł����B�ł��܂��[���܂łɂ����Ǝq�ǂ����������Ɍ��C�������Ǝv���܂��B�C�����𗧂Ē����Ĉ���撣��܂��B

|

|

|

| 2021�N9��16���i�j |

| ������Ɛ���Ă��܂��`�P�N����E�������^�C���` |

|

���x�݂̏I���Ƒ|���̏I���ɐݒ肵�Ă���u��E�������^�C���v�B

�u�����Ƃ�������Ǝ�����Ă��邩�ȁH�v�Ǝv���A�P�N���̎��ɔ`���ɍs���܂����B

�@��납�炻���Ɣ`���Ă݂�Ɓc���₠�A���S���S�B���Ȃ�肸���ƒ��J�ɐ���Ă��܂����B���̂Ђ�Ǝw��A��̍b�Ǝw�̔w�A�w�̕t�����A�e�w�E�������[�邮��` ?�Ƃ����̂�����܂����A�܂��������̒ʂ�ɂ��邮��Ƃ�������Ă��܂����B���ׂĂ̊w�N�A���ׂĂ̎q�ǂ���������������ƐĂ���Ƃ����̂ł����c�܂��`���ɍs���܂��B

|

|

|

| 2021�N9��16���i�j |

| �^�u���b�g���p�@���͉������狦���w�K�ց`�T�N���Z���@�ŏ����{���` |

|

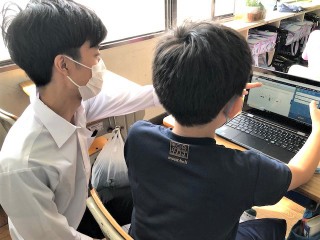

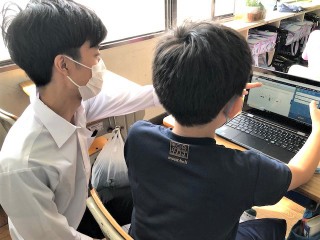

�@�����́A�T�N���̎Z���u�ŏ����{���v�̒P���Ń^�u���b�g�����p���Ċw�K����Ƃ������ƂŔ`�����Ă��炢�܂����B

�w�R�����~�T�����̒����`�������ԂȂ����ׂāA�����`������ɂ͏��Ȃ��Ƃ������̒����`���K�v���H�x�Ƃ����ۑ�ł��B

�@�܂��搶����A�����`�̐}���q�ǂ������̃^�u���b�g�Ɂu�z�z�v�����̂ŁA�q�ǂ������͂�����u�R�s�[���y�[�X�g�v�Œ����`��ʎY���܂��B

�@�����āA�^�u���b�g��Œ����`�����ۂɕ��ׂȂ���l���Ă����܂��B

�u�������͂T�����������āc�A�c�����͂R�����������Ă�������c�v

���ۂɂ��ꂼ�ꂪ�^�u���b�g�̉�ʏ�ŁA�����`����ׂ���A�����������������肵�āu���͉����v�����݂܂��B�i�ʐ^���j

�����̍l�����܂Ƃ܂�����u��o�v���A�搶�̏��Ɂu����v����A�݂�Ȃ̍l������ʏ�Łu���L�v���܂��B�ʐ^�E�́A��l�́u�l���v���X�N���[���ɉf���o���A���̍l������ʂ̐l���u�����v���Ă����ʂł��B�����ȍl���������L���A�������������Ɓi�����w�K�j�ł��w�т͐[���Ȃ�܂��B

�@�^�u���b�g�����܂����p���邱�Ƃɂ���āA��l�ЂƂ�̎q�ǂ�����������Ɓu���͉����v�Ɏ��g�݁A�����ȍl������S�̂Łu���L�E�����i�����w�K�j�v����Ƃ������Ɓi�w�K�j�̗���������I�����ʓI�ɍ��o�����Ƃ��ł���Ɗ����܂����B

|

|

|

| 2021�N9��15���i���j |

| �}�H�̍�i�Â�����n�߂Ă��܂��`�R�N���@�T�[�J�X�̃��C�I���` |

|

�@�ً}���Ԑ錾�̔��߂ɂ��^��������~�ɂȂ�A�̈�̎��Ƃ���ł��Ȃ��ŁA�q�ǂ������ւ̃X�g���X������傫���Ȃ��Ă��Ă��邱�Ƃ�\����Ȃ��v���܂��B

�i�̈�ɂ��Ă͗��T���烊�X�N�̏��Ȃ������Ɍ���ĊJ���܂��j

�Q�w���̋���ے���傫���ύX���A�^�u���b�g�w�K�ɏd�_�I�Ɏ��g�ނ��Ƃ�}�H�⏑�ʂ̍�i�Â����9���ɍs���Ȃǂ��Ă��܂��B

�R���i�̊��������������Ă������A�q�ǂ��������S�͂Ŏ��g�݁A�\���ȒB�����▞��������̈甭�\��̎�g�ɏ\���Ȏ��Ԃ���������悤�A���̂����ɂł��邱�Ƃ�t�撣���Ă��܂��B

������3�N���̐}�H��`���Ă݂܂����B����̋��ނł���u�T�[�J�X�̃��C�I���v���ނɂ��āA���͂̂��郉�C�I���̊G�ɒ��킵�Ă��܂����B�ʐ^��̂悤�ɁA��F�Ńx�^�h����̂ł͂Ȃ��A�F�̔Z�W������ȐF�̕ω����y���݂Ȃ���A���̊��̂��郉�C�I����`���Ă��܂����B�܂��ʐ^���̂悤�Ƀ��C�I���̊p�x�ɕω������A���̋Ȃ����ɂ��C��t���Ȃ���\��L���Ƀ��C�I����\�����Ă���Ƃ���Ɋ��S���܂����B���ꂩ�炢���Ȋw�N�̍�i���Љ�Ă����܂��B

|

|

|

| 2021�N9��15���i���j |

| �^�u���b�g���p�̋��݁`�T�N�����w�I�������S�N�����w�K�` |

|

�@�ߍ��́u�^�u���b�g�v�ɂ��Ă̋L���������Ȃ��Ă��܂����A����قǍ��A�u�^�u���b�g���p�w�K�v

���������Đi�߂Ă���Ƃ������Ƃł��B���ɃI�����C���w�K�Ŋ��p����Teams�̊w�K���}���ł��܂����A����Ƃ͕ʂɒʏ�̎��Ɓi�w�K�j�̒��Ń^�u���b�g�����ʓI�Ɋ��p������@�ɂ��āA�ϋɓI�Ɏ��ƂÂ�����s���Ă��܂��B

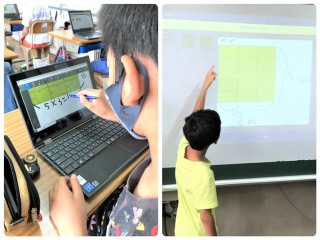

�@�ʐ^���͂T�N���̎Z���ł��B�^�u���b�g��Łu�ۑ�v��z�z������A�u�v�����������ł��邱�Ƃ͐���Љ�܂������A���ꂾ���łȂ��u�O���t�␔�����Ȃǂ������āA������g���āA���삵�Ė����l����v���Ƃ��ł���̂����݂ł��B���o�I�ɑ����₷�����A�ۑ�����̂��߂̃C���[�W�i���j�������₷���ł��܂��B�܂萔�w�I�Ȋ���(�v�l)�����o�I�ɃT�|�[�g���邱�ƂŁA�l���₷���Ȃ�Ƃ������Ƃł��B

�@�ʐ^�E�́A�S�N���̎Љ�Łu�c���_�Ђ̍s���v�ɂ��ď����W�߂Ă���Ƃ���ł��B���܂ł͂��ꂾ�������邽�߂�����PC���ɍs���Ă܂������A���ꂩ��͎����̊��̏�łł��܂��B�l�b�g�Œ��ׂ邾���łȂ��A�����ƂȂ���̂�ۑ����A�����̃��|�[�g�Ȃǂɓ\��t�����肵�Ċw�K�̌������Ƃ��ꂼ��̎q�ǂ������ɂ������w�K�i�ʍœK���w�K�j�̏[����}���Ă����܂��B

|

|

|

| 2021�N9��15���i���j |

| �K����芵���`�Q�N���^�u���b�g�@Teams���K�` |

|

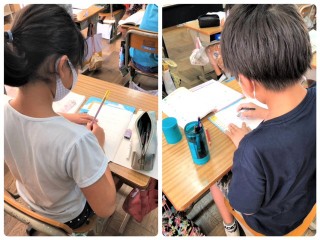

�@�ŋ߂͖����ԁA�����Ă��ǂ����̋����Ń^�u���b�g���p�w�K���s���Ă��܂��B�Q�N�������ł́A�Q��ڂ�Teams�izoom�̂悤�ɃI�����C����ł݂�Ȃ��W�܂��ĉ�c�����ł���\�t�g�E�F�A�j�̗��K�ł��B�{���́A�w�������Ŋw�Z�ɗ����Ȃ����A�q�ǂ��������ƒ�Ɏ����A�����^�u���b�g���g���āA�w�Z�Ɗe�ƒ���Ȃ��A�u���̉�v�Ȃǂ����邽�߂̃c�[���ł��B�����͏����ł����̏ɋ߂Â��悤�ƁA�����ɂ���q�ǂ������ƁA�z�[���ɂ���q�ǂ������ɕ�����āA���ꂼ�ꂪTeams�ɎQ�����A�I�����C����Łu�S���W���v��������K�����܂����B

����u���O�ɋ������u�������v��ׂ��ȑ���ɂ��Ă͂܂��܂��s����ȂQ�N���c���x���g�����ƂŁA���o�I�Ɋo���Ă����Ă��炢�܂��傤�B9���̍ŏI�T�ɂ͈�x�^�u���b�g�������ċA���Ă��炢�A������Tea��s�ʼnƒ�Ɗw�Z���Ȃ����邩�����������Ǝv���Ă��܂��B����܂łɉ��Ƃ��u�����Łv�^�u���b�g��������悤�Ɂc�撣���ĂˁA�Q�N�������ĂP�N���B

|

|

|

| 2021�N9��14���i�j |

| ������ܒ��`�N���o�l�L�m�R�o�G�` |

|

�@�����́A������Z���Ɂu�����ȍ����n�G�i�̒��P�`�Q�����j�v����ʂɐN�����Ă��܂����B

�@�ʐ^�ł͂킩��ɂ����Ǝv���܂����A�L���ɂ͖����̍����_�X���L�����Ă��܂����B

�@�q�ǂ��������w�K�����Ă��Ă��A�����m�[�g�̏�ɏ���Ă���̂ŁA�W���ł��Ȃ��Ă��炢�炵�܂��B���H�̎������o�i��j�ɓ���Ȃ����C���C�ł���܂���B

�@�h������͂��Ȃ��̂Ŋ댯�ł͂Ȃ��ł����A�Ƃɂ����q�ǂ������ɂ́u������ܒ��v�̑������ł��Ȃ�������������ȃ��c�ł����B

�@�}�ӂŒ��ׂĂ݂�ƁA���̏����ȍ������̐��̂́u�N���o�l�L�m�R�o�G�v�Ƃ����āA���C�̑������ɔ���������ʂɉH������炵���A�R���i��̂��ߑ����J�������A���C����Ă���Z�ɂ�����]�v�ɐN�����Ă���悤�ł��B�ł�����܂�w�Z�ɂ͂��ז����Ȃ��łق������q�l�ł��B

|

|

|

| 2021�N9��14���i�j |

| ���߂āw���肪�Ƃ��x�ƌ������� |

|

�@�����́A�����炵�Ƃ��ƉJ���~���Ă��āA�u�q�ǂ������̓o�Z���Ԃɂ͂Ђǂ��~���Ăق����Ȃ��Ȃ��B�v�Ɗ肢�Ȃ���Z��ő҂��Ă���ƁA�V��40���߂�����A�ڂ��ڂ��Ǝq�ǂ�����������Ă��܂����B�ǒ���擪�ɁA���ǒ����Ō���ɁA������ƕ���ł���Ă����q�ǂ����������Ă��āA���߂Ĕǒ��i���ǒ��j����Ɂu���������A���w�N�̎q�ǂ����������S�ɘA��Ă��Ă���Ă��肪�Ƃ��B�v�ƌ��������C�����������オ���Ă��܂����B�����̓�����O�̓o�Z���i�ł����A�ǒ��╛�ǒ��͂�������ƐӔC���������āA�����ƌ��Ȏv�������Ȃ���A����ł������Ƃ��炦�Ė����撣���Ă��Ă����̂��낤�Ɖ��߂Ă��̘J���˂����Ȃ���Ǝv���܂����B

�@�ʐ^�̔ǂ̂悤�ɁA���ׂĂ̔ǂ�������ƕ��ׂĂ����ł͂Ȃ��ł����A�ǂ��̔ǂ��ǒ��ƕ��ǒ����Lj����͂���ŁA�o���o���ɂȂ邱�ƂȂ��o�Z���Ă���Ă��܂��B�������Ƃ��Ȃ���w�N�̎q�Ɏ���Ă����Ƃ������Ă��A�����Ă��Ă��Ȃ��Ȃ������Ă���Ȃ����̔Lj��ɕ��������Ƃ������Ă��A�o�Z�NJ������ǒ��╛�ǒ��̕\��ɂ́A��������Ƃ����u�ӔC���v�������܂��B���X�̔ǒ��╛�ǒ��̊撣��ɉ��߂Ă�������������ł��B�u���������A���肪�Ƃ��B���w�N�̎q�ǂ������́A���̔w�����������茩�Ă��܂�����A�ǒ�����╛�ǒ�����̐ӔC���ƗD�����͂�����ƈ�������Ă����܂���B�{���ɂ��肪�Ƃ��B�v

|

|

|

| 2021�N9��13���i���j |

| �u�Q������v���������c�@�`�Q�N���^�u���b�g�[���w�K�` |

|

�@�����́AICT�x�����̒J�搶�����Ă��������Ă���̂ŁA�Q�N���ŁuTeams�v���g�����K�����܂����B���̂Ƃ���Q�N���ɂƂ��ă^�u���b�g�[���́A�V���������Ă��������������i�Q�[���j�݂����Ȋ��o�ł��傤���c�B�L���b�L�������Ȃ���u�G�邱�Ɓv���y����ł���悤�ł����B���ꂩ��ǂ�ǂ�g������āA�{���́u�w�K�̃c�[���i����j�v�Ƃ��āA��������ƕ��ɖ𗧂Ă���悤�Ɋ撣���Ăق����Ǝv���܂��B

�@�Ƃ͌������̂́A��w�N���^�u���b�g�[���Ɋ����̂ɂ͂��낢��Ɓu���v������܂��B���̈���A�^�u���b�g��Ɏ������w�������́A�e�͂Ȃ��u�����v�ł��邱�ƁB

���C�Ȃ��A�u�͂����A����w�Q������x�{�^���������āATeams�i��c�j�ɎQ�����܂���B�v�Ǝw���������̂́A�q�ǂ������͂��Ă��܂���B�Ȃ��Ȃ�w�Q���x�Ƃ��������͂܂��K���ĂȂ��āA�w�Q������x���ǂ߂Ȃ�����ł��B�i�Q�������S�N���ŏK�������ł��j

�@����ɂ́u�����������c�A���PC�p�ꂾ���łȂ��A���́i�����j�̃n�[�h���������������c�v�ƍ����C�Â��n���c�B

�@�������܂��A���x���g������邱�ƂŁA�����ȃn�[�h�������z���Ă��������Ȃ��ł��ˁB

�@�X�����ɂ́A��x�^�u���b�g�[���������A���Ă�����āA���ƒ��Wi-Fi���ɐڑ����Ă��������A������Tems�𗧂��グ����K������\��ł��B

|

|

|

| 2021�N9��13���i���j |

| �Ƃ߂悤�@���ʂ̊����`�X�����炤���ǂ�̓��` |

|

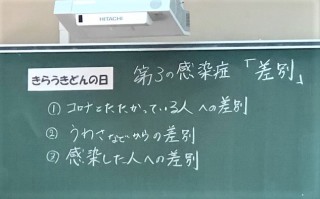

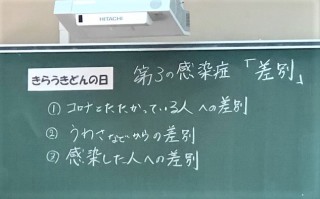

�@�����͂X���̂��炤���ǂ�̓��B�l�����m���ߍ������ł��B�����̓R���i�E�C���X�����ǂɂ�����u���ʁv�ɂ��āA�w�ǂ����Ĕ������Ȃ��Ⴂ���Ȃ��́H�x�Ƃ������b�����ƂɑS�Z�ōl���܂����B

�@�R���i�E�C���X�ɂ�銴���ǂɂ́A�u�R���i�E�C���X�����ǁv�Ƃ����u�a�C�v�̊����̑��ɂ��A���̂��Ƃɑ���u�s���v�̊����A�����āu���ʁv�̊���������A���ꂼ�ꂪ�Ȃ����Ă��āA�R�̊������g�傷��S�z������܂��B

�@��������Ɗ�������u���āA�����\�h�ɓw�߂邱�Ƃ���ł����A�N�ɂł��V�^�R���i�E�C���X�����ǂɂ�����\���͂���܂��B

�@�ǂ�Ȏ����u����������������c�v�Ƃ������_�ŁA����̗����C������z�����A�v����邱�Ƃ���������Ȃ��Ƃ��A�e�w�N�̔��B�i�K�ɉ����āA�S�C����b�����Ă��炢�܂����B�q�ǂ��������ǂ�Ȃ��Ƃ��l���A�ǂ�Ȏv�����������̂��c�e�w���̊w���ʐM�Ȃǂ��u���O�ł��Љ�Ă��������Ǝv���܂��B

|

|

|

| 2021�N9��10���i���j |

| �H�̎��R���y���ށ`�쌴�Œ����݁` |

|

�@�R�X���X�ۈ牀���ł���O�́A�^����̌������ɂ͍L�����т��L�����Ă��āA���Ȃ���Ȃ̊w�K�����łȂ��A�N���u�����┨���Ȃǂ����Ȋ��������Ă��܂����B�R�X���X�ۈ牀���ł������ł����̌������ɁA�����ł����쌴���c���Ă��܂��B

�@�����͂R�N���̎q�ǂ����������Ȃ̊w�K�ŁA���̖쌴�i���сj�ɍ����̏W�ɏo�����܂����B�o�b�^��R�I���M�A�g���{�Ƀ`���E�i�V�W�~�j�A�J�}�L���ȂǂȂǂ�������̍����������q�ǂ��������y���܂��Ă���܂����B�i���ہA�������ŐG��Ȃ��q���������Ă�����Ƌ����܂������c�j

�@�Q�N���̉��y�Łu���̐��v�Ƃ����̂��K���܂��B

�u���ꏼ�������Ă���@���낿�� ������

���� �钎�����o������������� �肢����

�H�̖钷�� ���ʂ����� �������낢���̂���

���肫�肫�肫�� �����났��

�����Ⴊ���Ⴊ���Ⴊ���� ���풎

���Ƃ���n���� �������Ă������� �����������

�H�̖钷�� ���ʂ����� �������낢���̂����v

�@�q�ǂ������́A���̉̂ɏo�Ă��钎�����̎p�����ۂ̎��R�Ɍ����������Ƃ��ł���̂��ȁB�����g�����������ԁA�܂ނ��₭�풎�A�n���������Ă��Ȃ��Ȃ��Ǝv���܂����B

�@���Ȃ̈��c�搶���q�ǂ������Ɍ����܂��B�u�ق�A�����ڂ��������Ă�ł���B�v�c�q�ǂ������̒��ɂ́A�����ڂ������Z�~�ł��邱�Ƃ�m��Ȃ������q�������悤�Łc����ɂ͈����̐搶�B�������т�����c�B

�@�������w���̎��́A�����ڂ����̐����ƁA�u���`���A�ċx�݂��I���`�A�����h��Ȃ�Ƃ����ȁ`�v�Ɩ��N�ǂ��߂�ꂽ�C�����ɂȂ��Ă܂����B

�@���D�������������͕ʂɂ��āA�G�߂̂��낢�����R�̒��Ɋ�������q�ǂ������ł��Ăق����ȂƂ��Â������Ă��܂��B

|

|

|

| 2021�N9��10���i���j |

| �]�g���@���ʑ��� |

|

�@�]�g���̊����w�K�́A����̎��Ԃɋ��ȏ��̋��ނɏo�Ă���V�o�����̗��K�Ƃ͕ʂɁA�����w�K�Ƃ��āu�P�N�ԂɏK�������v�����X�ɗ��K���Ă����܂��B���w�Z1�N������6�N���܂łɏK�������̑�����1,026���ł��B��1�w�N��80���A��2�w�N��160���A��3�w�N��200���A��4�w�N��202���A��5�w�N��193���A��6�w�N��191�����w�т܂��B

�@��{�I�ɒ��̔]�g����h��ŁA�P�w�����Ɂu�P�N�ԂɏK�������v�����ׂĈ�ʂ���K���Ă��܂��B�ċx�݂̉ۑ�ŕ��K�����Ă��܂�����A���łɂQ���i��j���K���Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B�Q�w��������A�Ƃɂ����u����Ԃ��ė��K�v���A����Ɂu�n��v�̗��K���i�߂Ȃ���A�m���Ɋ������K�����A���͂̒��Ŋ������g����͂����Ă����܂��B

�@�����Ď��X�u���ʑ���v�ƌĂ��m�F�e�X�g�i�P�N�ԂŏK�������̒����烉���_���ɂQ�O�����o��j�����Ȃ���K�n�x�����߂Ă����܂��B���{���ǂ��̊w�Z�ł��P�N�̍Ō�Ɂu�����̂܂Ƃ߃e�X�g�v�����܂����A���̕��ϓ_�͂U�O�`�V�O�_�ƌ����Ă��܂��B�܂�P�N�ԂŏK�������̏K�����͂U�O�`�V�O�����W���ƂȂ��Ă��܂����A�Ⴆ�Η������̍�N�x�̂U�N���̊����K�����͊w�N���ςłX�O�����Ă��܂����B���������A�W�����āu����Ԃ��āv�w�K��ςݏグ�Ă����u�]�g���v�i�O�ꔽ���w�K�j�̌��ʂ����߂Ď������܂����B������A�u�]�g���v�̌��ʂ�M���āA�w�Z���ꖇ��ƂȂ��āA�S�苭�����g��ł����܂��B

|

|

|

| 2021�N9��10���i���j |

| ���̂��ݏE���Ŏv������ |

|

�@����̒��x�݂ɁA����q�ǂ�����u�Z���搶�A�����Ȃ�Ŋw�Z�̊O�܂ł��ݏE�����Ă�́H�v�ƕ�����āA�u���`��A�w�Z�̎���ɂ��݂������Ă�̂�����B���ꂢ�ȕ����C�����������A���ꂾ���̗��R��ŁB�v�Ɠ��������Ƃ������āA�����́u���̂��ݏE���v�ɂ��Ďv���Ƃ���������܂��B

�@�����Z��Ŏq�ǂ������̓o�Z���}������A�w�Z����̓��H�ƍZ�n���̂��ݏE�������Ă��܂��B���Ƃ��Ƃ͍Z�ɂ̓_�����ړI�ōZ�Ɏ����������łɂ��݂��E���Ă��܂����B�������A�Z��̊O�̓��H�ɂ₽��Ƃ����̋z���k�������Ă���̂��C�ɂȂ肾���A�w�Z�̊O�܂ŏo�邱�Ƃɂ��܂����B�w�Z���o��Ɠo�Z���钆�w���ɐ��������邱�Ƃ��ł��邵�A���]�ԂŒʋ����l�ƈ��A�����킷���Ƃ��ł��܂��B���d�������ꂽ��A�U�����ꂽ�肵�Ă���n��̐l�Ƙb��������ł���̂ŁA�����̋C�����̃��t���b�V�����ʂ������āA�w�Z����̂��ݏE��������̂����ۂɂȂ�܂����B

�@�����Ă��邲�݂̒��ň��|�I�ɑ����̂��A�����̋z���k�Ƃ����̋ł��B�ʐ^�ɂ���悤�ɁA���������̂����̂��݂��A���������Ƃ���Ɏ̂Ă��Ă��܂��B�ȑO�A�Z��O�̓����ɂ͓��������̃R�[�q�[�̋ʂ������̂悤�Ɏ̂Ă��Ă��܂����B���̂悤�Ȉ����Ȃ��̂ɂ��Ă͓��R���������܂����A�Ƃɂ��������E�������Ă��܂��B

�����Ă��邲�݂Ɂu�q�ǂ����̂Ă��Ǝv���邲�݁v�͂قƂ�ǂ���܂���B�����̋z���k�A�R���r�j���݁A�r�[����R�[�q�[�̋ʁc�قƂ�ǂ��A��l���̂Ă��Ǝv���邲�݂ł��邱�Ƃɕ��G�ȋC�����ɂȂ�܂��B

�@�u�ċx�݂̎��R�����v�ł͂���܂��A����Ȃ��݂̘b�������܂Ƃ߂Ďq�ǂ������Ɏ����Ă݂悤���ȂƎv���Ă��܂��B

|

|

|

| 2021�N9��9���i�j |

| �����Ȃ�������͂P�O�O���n�� |

|

�@�����̒��x�݁A�����^����̑��ނ�������Ă���ƁA���肪�������ƂɁA��������q�ǂ�����������Ă��āA�b�������Ă���܂��B�����Ă����Ă��́A�Ђƌ��ӂ����b���ƁA�u���Ⴀ�ˁI�v�ƗV�тɑ����Ă����܂��B

�@�Ƃ��낪�����͂�����ƃ^�C�v�̈Ⴄ�q�ǂ��������c�B�Ђƌ��ӂ����b���Ƃ���܂ł͈ꏏ�Ȃ̂ł����A���̌�A�����班�����ꂽ�Ƃ���ő��ނ�����n�߂�R�l�̂R�N���B�u�Z���搶�A��`����I�v�Ƃ����悤�Ȍ��t���Ȃ��A���������فX�Ƒ��ނ������`���Ă���܂��B���ǁA���x�݂��I���܂ł����Ƒ��ނ�����������Ă���܂����B�u�R�N���̎q�ǂ��������A�����܂ł��Ă����c�B�v�����ȂR�l�̂���`���́A���̐S���ƂĂ����C�ɂ��Ă����Ƃт���f�G�Ȋ撣��ƗD�����ł����BU����AU����AO����A�{���ɂ��肪�Ƃ��B

|

|

|

| 2021�N9��9���i�j |

| �͍삼�낢�I�`�U�N���l���[���|�X�^�[�` |

|

�@�U�N���̋����ɂ́A�ċx�݂ɐ��삵���u�l���[���|�X�^�[�v���f������Ă��܂��B�l�����ɂ��邽�߂̃L���b�`�R�s�[���l���A�|�X�^�[�̃f�U�C�����l���A��������ƐF���t���āu�����炵���v�|�X�^�[���d�グ�Ă��܂����B

�@���A�S���������ʐ^�ōڂ��Ă��܂������ɂ�������������f�G�ȃ|�X�^�[�������Ă��܂����B

�@�|�X�^�[�P��1�����������茩�Ă���ƁA�q�ǂ�������l�ЂƂ肪�A�ƂĂ��^���ȋC�����Ŏ��g��ł��邱�Ƃ��`����Ă��܂��B�v���̂��������������L���b�`�R�s�[�A����ɍ��킹���������f�U�C���B�F�̓h������ƂĂ����J�ł��ꂢ�Ɏd�グ�Ă��܂��B���܂ŏK�����Z�@���߂����ς���g���Ĕ������f�U�C���Ɏd�グ�Ă�����̂╶�������^�����O���A��������悤�ɂ��ꂢ�Ɏd�グ�Ă�����̂ȂǂȂǁc�A�q�ǂ������̈ꐶ�������ƗD�����C�������|�X�^�[�ɕ\��Ă���͍����ł����B�ǂ����őS��i���f�����āA���w�N��ی�҂̊F����ɂ��ςĂ��炦��Ƃ����̂ł����c�B

|

|

|

| 2021�N9��9���i�j |

| �W���Ɨ��������̎��ԁ@�`���̔]�g���^�C���` |

|

�@���̂W��������P�T���ԁA�������̍Z�ɂ́A����ƐÂ܂�Ԃ�܂��B�������Ă���̂́A�q�ǂ������́u�͂��I�v�ƒS�C�̐搶�́u�������b�I�v�Ƃ������A���ꂩ�犿���̏n�������Ԃ������鐺���炢�ł��B���́A�傫�Ȑ����o�����ǂ��ł��Ȃ��̂ŁA���܂��������ƃ��Y���ɏ��Ȃ��Ƃ���͂���܂����A����ł��q�ǂ������͗��������āA�W�����āu�P�O�O�܂��v�Ɓu�����w�K�v�Ɏ��g��ł��܂��B

�@�U�N���̋�����`���ƁA�������U�N���B�w���S�̂̎�g�Ƃ��������A��l�ЂƂ肪�����́u�����̈ꕔ�v�Ƃ��ďW�����Ăǂ�����Ǝ��g��ł��܂��B���̎p�ɂ͊ј^���������܂��B��Ԓ����u�]�g���v�Ɏ��g��ł���U�N���ɂ́A���̐��ʂ��傫���\��Ă��܂��B�S���w�́E�w�K�����̌��ʂ��ƂĂ����h�Ȃ��̂ł����B���ꂩ����S�w�N�S�w���Łu�]�g���v�ɂ���b��{�̓O��Ɓu������y�����@�ł����сv�������ł�����ƂÂ���ɓw�߂Ă����܂��B

|

|

|

| 2021�N9��8���i���j |

| ���Q�E���N���E�����с`�����p���������Ă��܂��` |

|

�i�{���͌��j���ɔ��M����͂��������u���O�ł��j

���T���j���̒��́A�e����������āA�q�ǂ������̎p�����悭����悤�ɂ��Ă��܂��B���j�̒�������ɋ������悤�ɂ���[���ƂȂ��Ă���q�ǂ��́A�y���Ő������Y��������āA�S�Ƒ̂ɂ��邳���������܂ܓo�Z���Ă��邱�Ƃ������ł��B�u���Q�E���N���E�����͂�v�c�̂��猾���邱�Ƃł����A�q�ǂ������̐����̊�{�ł��B���Б�ɂ��Ă����Ăق����Ǝv���܂��B

���ɁA���j�̒�����V���L���Ƃ��Ă���q�ǂ������������ȂƊ����Ă��܂��B�ʐ^�̂悤�Ɏp���悭�w�K�ł���q�ǂ������������Ă����悤�Ɋ����Ă��܂��B�w�������ƐL�тĂ��āA�w�K�ɂ��W���͂������܂��B

�u�����𗧂ĂāA�w��L���v�c�u�]�g���v�̎��ȊO�ɂ��A�܂߂Ɏq�ǂ������ɐ���������悤�ɂ��Ă��܂��B

�u�ƂĂ��p���������ł��ˁB�v�Ƃق߂Ă������邱�Ƃ������Ă������Ƃ��������v���Ă��܂��B

|

|

|

| 2021�N9��7���i�j |

| �ł��邱�Ƃ��@�ł�����@�Ł`�R�N�����y�` |

|

�@�ً}���Ԑ錾���ɂ����āA�������X�N�������w�K�Ƃ��Đ����������Ȃ鉹�y�̎��ƁB���R�[�_�[�⌮�Ճn�[���j�J���t�͂������A���ȋ�Ԃł̑�l���̍��������͂ł��܂���B����Ȑ����̑������A�R�N���̓O���[�v�ɂ��Ŋy��i���Y���j���t�Ɏ��g��ł��܂����B�S�l�̏��l���O���[�v�ŁA�O���[�v���m���O���[�v���ł��\���������m�ۂ��āA�t�F�C�X�V�[���h�����p���Ă̍��t�ł��B

�@���y�Ƃ́u�����y���ށv�w�K�ł��B����ς�u���v��t�łȂ��Ɗy��������܂���B�ȒP�ȑŊy�킾���̍��t�ł������A�q�ǂ������͂������艹�������āA�g�̂Ń��Y�����Ƃ��āA�݂�Ȃ̃��Y�����s�^�b�ƍ����悤�ɁA�ꐶ�������x�����x�����K���Ă��܂����B

�u�Z���搶�A�����̃O���[�v�̍��t�����ĂĂ�I�v�Ƃ˂���q�ǂ������̏Ί炪�ƂĂ��f�G�ł����B

�����������Ă��u�ł��邱�Ƃ��ł�����@�ł��I�߂����ς��y���ށI�v�q�ǂ������̑O�����Ȋ撣���痂����������܂����B

|

|

|

| 2021�N9��7���i�j |

| �I�����C���w�K�ɔ����ā`Teams�Ɋ����` |

|

�@�R���i�Ђɂ����邠�����z�肵�āA�ƒ�ł��^�u���b�g�[�������p���Ċw�K���ł�����A�w���̒��ԂƂȂ��邱�Ƃ��ł����肷�邽�߂ɁA�^�u���b�g�[�����g���Ă̊w�K���ŗD��ɐi�߂Ă��܂��B�������ł͂T�N���̎R���搶�Ɩؖ{�搶��ICT���p�w�K�̃��[�_�[�ƂȂ�A���̐搶���Ɍ��C��������A�܂��͂T�N���Ŏ����I�Ɏ��g�肵�Ă���܂��B

�@�����́uTeams�v�Ƃ����I�����C����c�����邽�߂̃\�t�g���g���āA�w���̎q�ǂ������S�����u�T�N�P�g��c�v�ɎQ���ł���悤�w�K���܂����B�i�q�ǂ��������ƒ�ɂ���Ƒz�肵�āA�I�����C����Łu�W�܂�v���@���w�K���Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B�j

�@���ꂪ�ł���ƁA�������w������x�Z�ɂȂ������ł��A�ƒ�ɂ��Ȃ��疈���u���̉�v���ł�����A�u�搶�̎��Ɓv�������肷�邱�Ƃ��ł��܂��B�����ʐM���ł���̂ŁA�q�ǂ������̐����Ȃ����Ƃ��ł��܂��B

�@��������ׂĂ̊w�N�łł���悤�ɂ������Ǝv���Ă��܂����A���w�N�͖��Ȃ��ł���Ƃ��āA��w�N�͂��Ȃ芵�ꂪ�K�v���ȂƊ����Ă��܂��B�������A�u�K����芵���v�u�Ă�����Y�ނ��Ղ��v�Ŏq�ǂ������͈ӊO�ɊȒP�Ɏg�����Ȃ��Ă���邩������܂���ˁB

|

|

|

| 2021�N9��7���i�j |

| �݂�Ȃ̉^������݂�Ȃ̎�� |

|

�@�������|���̎��ԁi�P�O���ԁj���g���āA�����w�N�ʂɑ����������邱�Ƃɂ��܂����B����͂P�N�����撣���Ă���܂����B�����͂Q�N�����撣���Ă���܂��B

�@���i�Z���j�͗������ɋ߂ăg�[�^���X�N�ɂȂ�܂����A���܂Ŏq�ǂ��������^����̑�����������@��͂قƂ�ǂȂ������C�����܂��B�����Ă��ċx�݂̊�������Ƃ̎��ɍ��w�N�̎q�ǂ����������邭�炢�ť���B

�@�����p���������PTA�̊�������Ƃɗ����Ă���ŁA���܂�q�ǂ������ɂ͂����Ă����Ȃ������ȂƐU��Ԃ��Ă��܂��B

�u���������̉^��������������̗͂ł��ꂢ�ɂ���v�����͂肻�̈ӎ��͑���Ɖ��߂Ďv���Ă��܂��B�u�߂�ǂ��������d���i��Ɓj����炳���v�Ƃ����ӎ��ł͂Ȃ��A�u��������������ׂ��d���v�Ƃ����F���������āA�����ĉ����u�킠�A���ꂢ�ɂȂ��ċC���������I�v�������ȋC�����ɂȂ��Ăق����Ɗ肢�܂��B�u���ꂢ�ɂȂ��ċC���������v�Ƃ����������A��������������Ƃ��邽�߂̌����͂ɂȂ�ƍl���Ă��܂��B���~���̌C�����ꂢ�ɂ��낤�悤�ɂȂ��āA�q�ǂ������͑�Ȃ菬�Ȃ�u���ꂢ�ɂ�����Ă��ċC���������v�Ƃ������o�������Ă��Ă����Ǝv���܂��B���̊��o�i�C�����j���L�����Ă����Ăق����ȂƎv���܂��B

�@�u�撣�邱�Ƃ��C���������B���ꂢ�ɂȂ邱�Ƃ��C���������B�v�������ȗ������q���߂����܂��B

|

|

|

| 2021�N9���U���i���j |

| ����̏H�`����قǓ��i�����ׁj�𐂂���䂩�ȁ` |

|

�@���̒��̓R���i�Ђɂ���Ĕ�펖�Ԃ������Ă��܂����A���R�͊m���ɏH�Ɍ����Ďp��ς�����܂��B�������ɍL����c��������ɉ����F�ɐF�Â��A����̕i��͈��̎��G���}���Ă��܂��B

�@�������̈��̌��c���T���ɓc�A���������c�������Ɉ炿�A��������ƕ�����Ă���Ă��܂��B��ĂĂ���i��͔ӈ�i�����āj�́u���{���v�Ȃ̂ŁA���n�͂܂��܂���ɂȂ�܂��B���X�̊Ǘ������Ă��������Ă���c���G������ɉ��߂Ċ��Ӑ\�������܂��B

�@�����͂T�N������̐�������ώ@�ɍs���܂����B�ʐ^�̒ʂ�A�\���ȋ������Ƃ��āA���ꂼ�ꂪ�ώ@�L�^�����܂����B�T�N�����w�Z�̌���ň�ĂĂ����u�o�P�c��v�̐�����Ɣ�r���Ȃ���A�ĂÂ���ɕK�v�Ȃ��ƁA�����������Ă���Ă�閧�Ƌ�J���ɂ��čl����[�߂Ă����Ăق����Ǝv���܂��B

|

|

|

| 2021�N9��6���i���j |

| �P�N�����^�u���b�g�w�K |

|

�@���j���͒���ICT�x�����̒J�搶�����Ă�������̂ŁA�ł��邾�������̊w���Ń^�u���b�g�[�������p�������Ƃ��s���Ă��܂��B

�@�����͒�����P�N�����A�^�u���b�g���g�����߂̊w�K�����Ă��܂����B�P�N���ɂƂ��ẮA�܂��̓��O�C�����邱�Ƃ����J�ł��B�����Ɋ��蓖�Ă�ꂽID��p�X���[�h���o���āA�����œ��͂��ă��O�C�����Ȃ��Ƃ����܂���B

�@���̓~�X���������ǂ�����̂��A���̉�ʂɂ��ǂ�ɂ͂ǂ�����̂��c�A�P�N���ɂƂ��Ă͊o���邱�Ƃ������ς��ő�ςł����A�Ƃɂ����g������邱�ƂŁA���o�I�Ɋw��ł����Ăق����Ǝv���܂��B

|

|

|

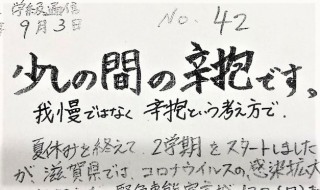

| 2021�N9��3���i���j |

| ICT�`�^�u���b�g�̋��݁` |

|

�@�������T�N�����^�u���b�g�̊w�K�����Ă��܂����B�q�ǂ��������w�K���Ă����̂́A�����̍l�����u��o�v���鑀��ł��B�u���H�͂��͂�h�H�p���h�H�v�̎���ɁA�܂��͉�ʂɐF�����Ď����̈ӌ���\���܂��B�u���͂�h�̐l�͐ԂŁA�p���h�̐l�͐ɓh��܂��傤�B�v

�@�F���h�ꂽ��A�������ʏ�Łu��o�v���܂��B��������Ǝq�ǂ������̈ӌ����u����v����P�̃t�H���_�ɏW�߂��܂��B�W�܂������́u�ꗗ�v�ɂ��Č��邱�Ƃ��ł�����A�W��ł����肵�܂��B

�@�q�ǂ������́u���ʂ̈ꗗ�v���Ȃ���A�ǂ����������h���m�F������A�V���Ɂu���͂�h�ł��闝�R�v�Ȃǂ���������ŁA������Ăсu��o�v���A�݂�Ȃňӌ����u���L�v������A�u��r�v������A���ʂ����ƂɁu�c�_�v������ł��܂��B

�@���܂ł́u�m�[�g�v��u�v�����g�v���g���čl�����������݁A�Ȃ����O���[�v�ŏW�܂��Ĕ�r�����������Ȃ���w�K���Ă����̂��A�^�u���b�g�����p����A�����̐Ȃɂ��Ȃ���ɂ��ĉ\�ɂȂ�܂��B

�@���̐�A�^�u���b�g���ƒ�Ŏg����悤�ɂȂ����Ƃ����A�^�u���b�g���g���āu�ۑ�v�Ɏ��g�݁A�ł������ʏ�Łu��o�v���A�S�C�̐搶���u����v���č̓_�������邱�Ƃ��ł��܂��B

�@����ɂ�����u�s�ՂƗ��s�v�́u���s�v�̕����ɂȂ�܂����A�R���i��Ƃ��Ă̊��p���܂߂āA�����q�ǂ��������u�w�K�c�[���v�Ƃ��Ďg�����Ȃ���悤�w�K��i�߂Ă����܂��B

|

|

|

| 2021�N9��3���i���j |

| �u�䖝�v�ł͂Ȃ��A�u�h���v�� |

|

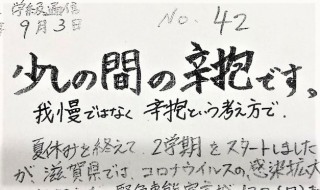

�@�����͂���w���̊w���ʐM�̒��ɂƂĂ���Ȍ��t�������A�͂��Ƃ������܂����B�ʐM�ɂ͂��̖`���Ɂu�����̊Ԃ̐h���ł��`�䖝�ł͂Ȃ��h���Ƃ����l�����Ł`�v�Ə����Ă��܂����B

�u�䖝�v�Ɓu�h���v�A�ꌩ�����悤�ȈӖ��Ɏv���܂����A���ׂĂ݂�ƁA����Ӗ��u�����̌��t�v���ƕ�����܂����B

�@�u�䖝�v�́u�����~�]���������E�������̏ꂩ�瓦���o�������v�ȂǁA�����ɂ͂��̐l�{���̃l�K�e�B�u�Ȋ������܂��B

���āu�h���v�́A��������̑O�����ȖړI������A�����B�����邽�߂ɑς���悤�Ȏ��Ɂu�h���v���g���܂��B

�@�܂Ƃ߂Ă݂�ƁA�u�h���v���ꂵ���ɑ��āA�����I�E�|�W�e�B�u�ɑς��邱�ƁB�u�䖝�v���~�]��ꂵ���E�h���Ȃǂ�Z���I�E�l�K�e�B�u�ɑς��邱�ƁB

�ʂ̌�����������Ȃ�A�y�h���͂����������Ԃ��́A�u�䖝�v�͂����ꔚ��������́z�Ƃ������邩������܂���B

�@���̊w���̒S�C���q�ǂ������ɓ`�������������Ƃ́A�u�R���i�Ђł����Ȃ��Ƃ���������ꂵ���ɂ��邯��ǂ��A���̌�ɑ҂��Ă��鎩�������́u��肽�����ƁE�߂����������́v�����s���A�B�����邽�߂ɁA���炭�̊ԁu�h���v���悤�Ƃ����O�����ȃ��b�Z�[�W�ȂƊ����܂����B�u�h�����Ɓv�ł��݂�Ȃŋ��Ɂu�����i���L�E�����j�v���ƂŁA���������̖ڕW��B������܂ŗ͂�~���悤�c����ȒS�C�̔M���v�����������܂����B

|

|

|

| 2021�N9��2���i�j |

| ���S�Ɋy�����߂����A�`�^�u���b�g�w�K�` |

|

�@GIGA�X�N�[���\�z�̐��i�̂��ƁA��l�P��^�u���b�g�[���������āA���Ȃ̊w�K���Ɋ��p���Ă��܂��B

�@���͂Ƃɂ����^�u���b�g�ɑ�������邱�Ƃ��ɁA�w�N�̔��B�i�K�ɍ��킹�Ȃ���A�ł��邾���ϋɓI�Ɋ��p����悤�ɂ��Ă��܂��B�R���i��̎��_����l����A���x�݂����S�Ɋy�����߂����c�[���Ƃ��Ċ��p�ł��܂��B�������T�N�����A���x�݂Ƀ^�u���b�g���J���h�����w�K��A���|�[�g�i���́j�Â��蓙�Ɏ��g��ł��܂����B�܂��A�q�ǂ������������^�u���b�g�̑���Ɋ���A�����ȃ\�t�g�E�F�A���g����悤�ɂȂ�ƁA���̐掩��Ɏ����ċA���悤�ɂȂ������ɃI�����C���w�K�����\�ɂȂ�܂��B�q�ǂ����������łȂ��A�搶�����̕��i���C�j����ɂȂ��Ă��܂����A���̏́u�}�X�g�A�C�e���v�Ƃ��ĐϋɓI�Ɏ��g��ł��܂��B

|

|

|

| 2021�N9��2���i�j |

| ���S�Ɋy�����߂����@�`�r�f�I�ӏ܁` |

|

�q�ǂ��������y���݂ɂ��Ă���u���x�݁v�B�ً}���Ԑ錾��������ƌ����āA���ł�����ł��u�֎~�v�͎q�ǂ������̃X�g���X�ɂȂ�܂��B

�@�搶�����Ǝq�ǂ��������m�b���o�������āA���x�݂��u���S�Ɋy�����߂������@�v��T���Ă��܂��B

�����͉J�������̂ŁA�O�ŗV�Ԃ��Ƃ��ł��܂���B�����ŋ����Ńr�f�I�𗬂����Ƃɂ��܂����B��������̎q�ǂ������������̎����̐ȂŁA�r�f�I�ӏ܂��y���݂܂����B�}�����֍s���q�A�̈�قŗV�Ԏq�A�����̃^�u���b�g�Ŋw�K����q�A�����ăr�f�I�ӏ܂�����q�c

�@�̈�ق⒆��̊w�N�g�p���蓖�Ă����߂���A���x�݂��߂������@�̑I�����𑽂������肷�邱�ƂŁA�u���v������Ȃ��玩�������̂������V�сi�߂������j���ł���悤�ɂ��Ă����܂��B

|

|

|

| 2021�N9��2���i�j |

| ������Ă��܂� |

|

�@��7�����O�A�o�Z�O�̌����E���ŃR�[�i�[�̏��������Ă��鎞�ɁA���߂ĂT�N���S���̏�C�����ꂢ�ɑ��������ʔ��ɖڂ����܂�܂����B���̊w�N�̉��ʔ������Ă݂�ƁA�قڂقڂ��ꂢ�ɑ����Ă��܂��B

�ċx�ݖ����́A�܂��܂��w�Z�̐������Y��������Ȃ������ł����A���ʔ��̑������C�����āA�u�����̎q�ǂ������́A���������Ă���Ă���ȁB�v�Ɗ������v���܂����B

�@�J���S�z����钩�ł������A�J���~��n�߂�܂łɂقƂ�ǂ̎q�ǂ��������o�Z���I����Ă��Ă悩�����ł��B�Z��Ōy����߂����Ȃ���u���͂悤�������܂��B�v�Ƃ��������Ă����q�ǂ��������������Ƃ��A�����̎����ł��B

|

|

|

| 2021�N9��1���i���j |

| �]�g���X�^�[�g�I |

|

�@�������璩�̔]�g�����n�܂�܂����B�����͂Q�N���̋������̂����܂����B

�@�]�g���́A�܂����𗧂ĂĂ����p���ŗ����A�����ɗ͂����āA�傫�Ȑ��ʼn��ǂ��邱�Ƃ���n�܂�܂��B�������邱�ƂŔ]��ڊo�߂����i�����������j�A���Ɋ������������܂܂̏�ԂŁu�P�O�O�܂��v�Z�v�Ɏ��g�݁A�����āu�������K�v�ւƃ��Y���悭�W�J���Ă����܂��B

�@�Ƃ��낪�܂��u�]��������������v���߂̉��ǂ��A���̏ł̓��X�N�̍��������ɂȂ�̂łł��܂���B

�@���S�Ȍ`�ł͂Ȃ��ł����A���́u�P�O�O�܂��v�Z�v���u�������K�v�݂̂��s���܂��B

�@���ǂ��Ȃ��̂ŁA���Y�����W���͂����܂�Ȃ��܂܁u�P�O�O�܂��v�Z�v�ł���̂��ȥ���ƐS�z���܂������A�Q�N���̎q�ǂ������́A��������W�����āu�P�O�O�܂��v�Z�v�Ɏ��g��ł��܂����B���C�Ȃ����i�ł����A���̏ł���ȂɊ撣���q�ǂ������ɏ����������܂����B�{���ɂ��炵���q�ǂ������ł��B

�@���������ƁA�撣��Ȃ��ƥ���q�ǂ������ɗE�C�����炢�܂����B

|

|

|

| 2021�N9��1���i���j |

| �w�N�z�[����������`�X�|�b�g�N�[���[�ݒu�` |

|

�@�ً}���Ԑ錾���̊w�Z���ł��邩���艞�����悤�ƁA���⋳��ψ�����낢��Ȏx�����s���Ă��������Ă��܂��B����́A���̍ЊQ���p�ɔ����Ă���X�|�b�g�N�[���[�i�╗�@�j���w�N�z�[���ɂP�䂸�ݒu���Ă��������܂����B

�@�z�[���S�̂��₹����̂ł͂Ȃ��ł����A�����Ǝ�U��@�\������A��������邽�߂Ƀz�[�����g���ĕ��U���Ċw�K���鎞�ɂ͏d�܂��B

�@���͂�������肢�����̂́A�����������̂ł����A�����ɑ����ݒu���Ă�������Ή��̑����ɋ����܂����B�m�Ë��玟���A���c���瑍���ے��A���R���U�w�K�ے����͂��ߋ��ώ����ǂ̒|�R����A���т�����ϑ��o�őΉ��ɂ������Ă�������A�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B

�@���Ȃ݂ɁA�X�|�b�g�N�[���[�͂X�������ς������̊��Ԍ���݂��o���ł��B

|

|